今こそ始めるデータサイエンス教育。品質・生産性を高めるスキル育成のステップ

製造業ではIoT・AIの活用が進む一方、データを分析・活用できる人材が不足しています。特に電気・電子機器、自動車・自動車部品製造、化学・樹脂製造など工程が複雑なモノづくりにおいては、製造、品質管理、システム部門などが日々膨大なデータを扱う業種です。データサイエンス教育の重要性は、急速に高まっています。

本記事では、データサイエンス教育の基礎から製造業での活用事例、導入の進め方までを解説します。

製造業に特化した『データサイエンティスト教育サービス』を展開中!

資料ダウンロードはこちらから行えます!

目次[非表示]

データサイエンス教育とは

データサイエンス教育とは、データを基に課題を発見し、意思決定を支援する能力を育成する教育のことです。企業や大学などで広く導入が進んでいます。

例えば、製造業の場合、「現場データの分析による品質向上や生産性向上」に活用されています。設備から得られるセンサーデータや品質検査データを分析することで、異常の早期発見や歩留まりの向上、生産性の向上が可能になります。

一方で、企業現場では「データを扱える人材が不足している」「教育プログラムが体系化されていない」といった課題も残っています。製造現場のDXを推進するためには、単発的な研修ではなく、現場業務に根ざした継続的なデータサイエンス教育が必要です。

製造業でデータサイエンスが求められる背景

製造業では、IoTセンサーやMES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)などの導入が進み、膨大なデータが日々生成されています。

加えて、 生産現場で発生するトラブルの根本原因を把握し、再発防止につなげるためには、現場担当者自身がデータを読み解くスキルを持つことが重要です。データを分析し、活用して現場に反映する取り組みが求められます。

政府が推進するデータサイエンス教育政策

日本政府は、データサイエンス教育の強化を国家戦略の一つとして位置づけています。文部科学省の『数理・データサイエンス・AI教育プログラム』では、大学・高専を中心に基礎から応用までの教育カリキュラムが整備され、社会全体でデータリテラシーの底上げが進んでいます。

こうした教育強化の流れは、企業の人材育成にも広がっています。経済産業省の『DXレポート』では、IT人材の不足が企業の競争力を阻害する主な要因と指摘されており、教育機関だけでなく、企業自身が社員教育の体系化を進めることが求められているのが現状です。

出典:文部科学省 『数理・データサイエンス・AI教育プログラム』/経済産業省『DXレポート』

品質・工程データの可視化と改善効果

製造業において、品質や生産性を左右するのは「データの見える化」です。

現在はIoTやセンサー技術の発展により、リアルタイムでのデータ収集が可能となっています。「どの工程でボトルネックが生じているか」「不良率が高い条件は何か」といった情報を、数値として捉えられるようになりました。

また、データ可視化によって「問題発生後の対応」から「予兆段階での対応」へと変化したことで、無駄なコストの削減や人為的ミスの抑止も可能です。

さらに、可視化の成果を最大化するためには、データの使い方を理解できる人材が欠かせません。 データサイエンス教育を受けた社員が現場データを分析し、問題の因果関係を数値で示せると、科学的根拠に基づいた改善活動が可能です。

製造業に特化した『データサイエンティスト教育サービス』を展開中!

資料ダウンロードはこちらから行えます!

データリテラシー向上がもたらす組織変革

データサイエンス教育は、組織全体のデータリテラシー向上にもつながります。特に電子機器メーカーなどでは、設計・製造・品質保証といった各部門で異なる指標が使われるため、データの共有が困難です。

しかし、データリテラシー教育を通じて全社員がデータを扱えるようになれば、部門横断での意思決定スピードが上がります。

データ活用に対する理解が浅い企業では、「分析結果をどう経営判断に生かすか」が不明確になりがちです。そこで、現場主導の教育設計と、マネジメント層の巻き込みが重要になります。

データサイエンス教育を導入するステップ

データサイエンス教育を社内に導入する際は、以下の3つのステップが重要です。

①現状分析と教育目的の明確化

②カリキュラム設計と社内浸透の進め方

③外部教育パートナーの活用方法

①現状分析と教育目的の明確化

最初に行うのは、“自社がデータで解決したい課題を明確にすること”です。目的があいまいなままでは、学習内容が現場で活かされず、教育効果が一時的なものになりがちです。

例えば、次のようなテーマを設定することで、教育内容が実務と結びつきやすくなります。

不良率の改善

設備保全の自動化

生産スケジュールの最適化

教育の初期段階で重要なのは、「経営課題との接続」を明確に定義することです。データ分析を学ぶこと自体が目的ではなく、「どの業務課題を、どのようにデータで解決するか」を共有することで、社員の学習意欲が高まり、実務への応用もスムーズになります。

この“目的と実践の一貫性”こそが、データ活用を一時的な取り組みで終わらせず、組織文化として定着させるための第一歩です。

②カリキュラム設計と社内浸透の進め方

次に必要なのが、社員のスキルレベルや部門特性に合わせたカリキュラム設計です。

初心者には統計の基礎やデータ前処理を、管理職層にはデータに基づく意思決定トレーニングを提供するなど、目的と職種に応じた段階的な学習設計が求められます。

また、オンライン講座とハンズオン研修を組み合わせることで、現場業務と並行しながら無理なくスキルを定着させることが可能です。教育後も、定期的なフィードバック会や成果共有会を実施することで、学びの継続とともにデータ活用文化が組織全体に浸透していきます。

③外部教育パートナーの活用方法

最後に、外部教育パートナーの効果的な活用も欠かせません。製造業特有の工程データや品質データは扱いが難しく、統計学・AI・プロセス理解に精通した専門家の支援が必要です。

外部パートナーを単なる“講師”ではなく、現場とともに課題解決を進める“伴走者”として位置づけることが、教育成果を実務へ確実に結びつけるポイントとなります。

データサイエンス教育の導入事例

アットフィールズテクノロジーが提供する『データサイエンティスト教育サービス』は、技術者を中心に、現場で活躍する担当者のデータ利活用スキルをアップグレードするための研修サービスです。

電子デバイス製造業の事業部品質企画部門では、現場の一人ひとりが主体的に考え、論理的に課題を解決できる組織づくりを目指し、『データサイエンティスト教育サービス』を導入しました。

ワークショップ形式の座学研修やeラーニングによる基礎学習に加え、実際の製造データを活用した実践研修を通じて、受講者は統計的な分析手法を用いながら仮説立案から課題解決までを自ら行う力を養いました。

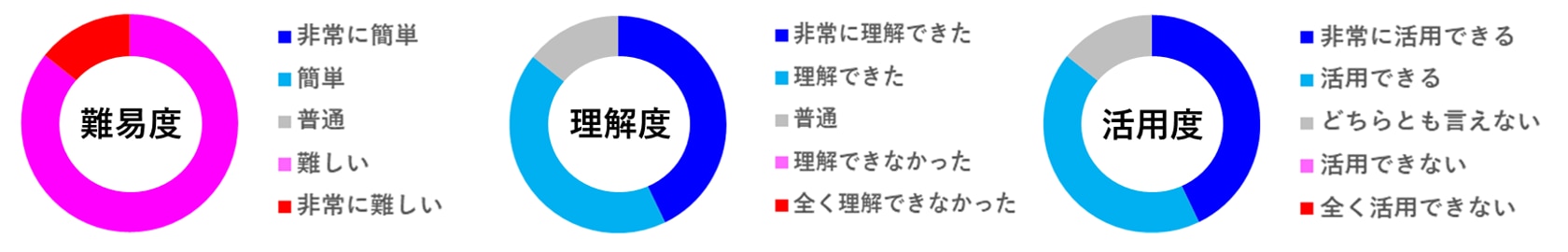

受講後のアンケートでは、内容の難易度が高い一方で理解度・業務への活用度ともに高評価を得ており、論理的思考力や説明力の向上が実感されています。講師が現場に寄り添い、専門的な統計知識だけでなく実際の製造プロセスを踏まえた伴走支援を行う点も高く評価されています。

今後は実プロジェクトと連携した協働体制の構築を通じて、組織全体の競争力強化を進めていく方針です。

事例の詳細はこちらからご覧いただけます。

製造業に特化した『データサイエンティスト教育サービス』を展開中!

資料ダウンロードはこちらから行えます!

まとめ

この記事では、データサイエンス教育について、以下の内容を解説しました。

データサイエンス教育とは

品質・工程データの可視化と改善効果

データリテラシー向上がもたらす組織変革

データサイエンス教育を導入するステップ

データサイエンス教育の成功事例

製造業におけるデータサイエンス教育は、単なるスキル習得の枠を越え、企業の競争力を左右する重要な経営課題になりつつあります。 品質・生産性・コスト削減といった経営指標を改善するには、現場がデータを使いこなし、自ら課題を発見・解決できる体制が不可欠です。

アットフィールズテクノロジーは、製造業の現場でデータを活用できる人材を育成するための実践型研修『データサイエンティスト教育サービス』を提供しています。研修は、統計学の基礎から現場での実践まで段階的に構成されており、実データを用いた課題解決型のトレーニングを通じて、受講直後から現場で実践できるスキルを定着させます。

「データを学んでも成果につながらない」「現場での活用方法がわからない」といった課題を抱える企業さまに最適な教育サービスです。データ活用の文化を定着させ、現場から成果を生み出す人材育成を目指す企業は、導入を検討してみてください。

製造業に特化した『データサイエンティスト教育サービス』を展開中!

資料ダウンロードはこちらから行えます!